Astrofotógrafa:

Judy Schmidt https://www.flickr.com/photos/geckzilla/

Características:

https://www.flickr.com/photos/geckzilla/10159700064/in/album-72157637355849174/

Documentalista:

M. Jesús Castellote

Es difícil encontrar la disposición que tiene respecto a la visual porque apenas aparecen referencias, pero HD 44179, la estrella de la imagen, se encuentra en una posición respecto a nuestro planeta que bien podría ser ésta. En el recuadro tal como se ve en óptico

__________________________

Estas son sus coordenadas AR 06 19 58.218 Dec -10 38 14.706 y las podemos encontrar entre Orion y Canis Major

_________________________________________

El descubrimiento en infrarrojo

Como en el caso de RAFGL 618, de la entrada anterior (ver Protoposible), HD 44179 se descubre muy brillante en infrarrojo en las fotografías que entonces tomaron las fuerzas aéreas estadounidenses para completar las observaciones registradas desde tierra para el catálogo del Cambridge Research Laboratory.

Antes de fijar la atención en este objeto a partir de estas exploraciones, ya aparecen referencias bibliográficas de la estrella.

La primera de ellas es de 1974 en una revisión de mediciones de estrellas dobles del hemisferio Sur realizadas desde Cerro Tololo-Chile. Allí aparece con el número de ADS 4954 correspondiente al catálogo elaborado en 1932 por Robert Grant Aitken (Holden, 1974).

Ese mismo año, Martin Cohen realiza un estudio en infrarrojo de las nebulosas planetarias que Elma Souren Parsamian había catalogado en óptico. Cohen distingue los cuatro tipos morfológicos de planetarias que había establecido el ruso Ernst Apushevich Dibai: 1. en arco; 2. cónicas o en abanico; 3. con cola y 4. biconos o relojes de arena. HD 44179 pertenecería a este último (Cohen, 1974).

Me ha sido imposible comprobar la referencia a Dibai así como su nacionalidad rusa que doy por buena

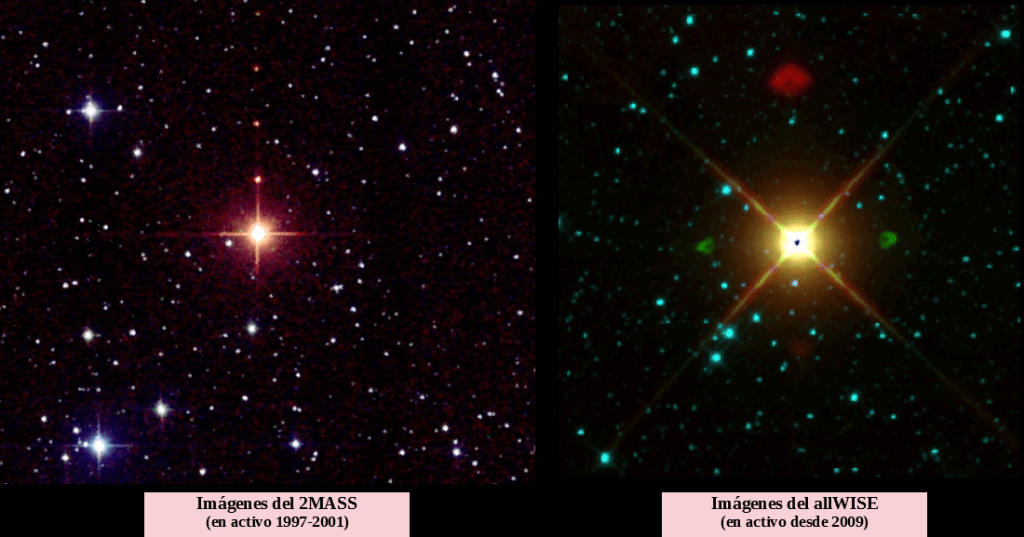

De nuevo no me resisto a la tentación de comprobar lo que se ve en infrarrojo en las imágenes que tenemos a nuestra disposición.

________________________________________________________

El objeto no tardó en llamar la atención de los autores anteriores quienes, junto con un amplio grupo de astrónomos, no dudaron en calificarlo de ‘objeto peculiar’ y destacar su silueta de rectángulo rojo. ‘Red Rectangle’ será otro de sus nombres.

Cohen, además, iniciaría una serie de cinco trabajos sobre estas estrellas post-AGB que se prolongaría hasta 1980. Uno de ellos, el publicado junto a Nuria Calvet sobre la bipolaridad que también se citaba en la entrada anterior. El primer artículo de la serie se dedica enteramente a HD 44179 y concluye que, aunque su espectro tiene similitudes con algunas nebulosas planetarias, no se puede afirmar que lo sea (Cohen, 1975).

Otra vez ese estado transitorio que las caracteriza.

Pero si se observan las similitudes con otras protoplanetarias nos encontramos de nuevo con una estructura central rodeada de polvo amorfo con un mecanismo especial de emisión en el polvo de la nebulosa (Perkins et al., 1981). Ya se vio algo parecido con RAFGL 618

De aquellos polvos …

“Somos polvo de estrellas”, dijo Carl Sagan.

“Somos polvo de estrellas / carbono antiguo de mil millones de años”, había dicho Joni Mitchell en su canción Woodstock

Con independencia del valor científico y poético de estas afirmaciones, el polvo interestelar es objeto de numerosas vías de investigación actuales. Y es que interesa su estudio porque se manifiesta en diferentes longitudes de onda y con distintos tamaños, en multitud de fases estelares o de forma extendida y dispersa en el universo.

Con los datos recogidos en todas estas diferentes circunstancias, se pueden elaborar modelos de polvo interestelar en el que intervienen abundancias, densidades, composición, etc. En ellos se compara con las cantidades de hidrógeno (siempre de referencia en la evolución estelar) y se determina la materia que lo compone detectada a distintas frecuencias. A medida que se va profundizando, se le cree también responsable, a este polvo, de producir algunas emisiones anómalas de microondas. Interesa además saber si la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (importantes para la vida) forman parte del polvo o si se generan alrededor de las estrellas siendo parte constituyente de ellas. Todo ello necesita de técnicas de análisis específicas con instrumentos especializados difícilmente realizables desde tierra. Será otro de los alicientes en los datos del JWST (Hensley y Draine, 2021).

Antes de dejarnos impresionar por las novedades que proporcionará el JWST hay que reconocer todos los méritos que han dado impulso a estos estudios desde la Tierra. Como muestra, destacaré, el VLT (Very Large Telescope-Atacama, Chile), con el instrumento SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch) que, en 2015, mostraba el polvo circundante a la estrella L02 Pup, una gigante roja de la rama asintótica (AGB).

De su presentación pública vale la pena citar literalmente: “La combinación de una gran cantidad de polvo que rodea a una estrella que agoniza lentamente, junto con la presencia de una estrella compañera, significa que éste es exactamente el tipo de sistema que se espera para crear una nebulosa planetaria bipolar. Estos tres elementos parecen ser necesarios, pero también se requiere una cantidad considerable de buena suerte para que puedan conducir a la posterior emergencia de una mariposa celeste de esta crisálida polvorienta” [https://www.eso.org/public/news/eso1523/]

Aquí las imágenes presentadas en aquel momento

Las nebulosas planetarias se encargan de dispersar el polvo galáctico favoreciendo su acumulación en otros puntos celestes distantes haciendo posible que surjan nuevas estrellas. Pero, además, en su morfología misma (ya hemos visto dos ejemplos) contienen un toroide de polvo con sus propias peculiaridades.

Diamante ¿en bruto?

Enseguida empezó a interesar la composición química y parece que las detecciones en infrarrojo proporcionan información sobre las condiciones de este rectángulo rojo, abriendo la posibilidad de estudiar la presencia de hidrocarburos aromáticos (Wdowiak, 1986) y, a partir de 1986, se inicia la búsqueda de estas moléculas (D’Hendecourt et al., 1986).

También se encuentran otras combinaciones del carbono en la composición del polvo que rodea al Red Rectangle, incluso de algo tan vistoso como los diamantes (Duley, 1988). Más tarde parece que se acepta ampliamente que formen parte de la materia interestelar en su versión minúscula: nanodiamantes (Chang, Chen y Kwok, 2006),

La pista del monóxido de carbono

La confirmación de la existencia de un disco central que preveían los modelos de algunas de estas nebulosas protoplanetarias llegó cuando se cartografiaron, en el Red Rectangle, las moléculas de CO ya que son bastante estables y se les puede seguir bien la pista. Había que comprobar si los chorros bipolares en las estrellas post-AGB estaban o no producidos por un disco giratorio.

El mapa de CO destapó la presencia de un disco de gas perpendicular al eje de simetría de la nebulosa que hacía intuir una rotación kleperiana (más rápido en su parte interior) (Bujarrabal et al., 2003).

Esta primera impresión tuvo su recompensa que se recoge en un trabajo posterior donde se confirmaba la rotación del disco (Bujarrabal et al., 2005).

Hay que destacar que estos trabajos fueron llevados a cabo por investigadores del OAN (Observatorio Astronómico Nacional). Con el tiempo, los estudios se han ido ampliando a otras protoplanetarias incorporando otros equipos procedentes del CAB (Centro de Astrobiología-CSIC-INTA) o de los institutos IAA o IAC, de Andalucía y Canarias respectivamente, lo que les ha convertido en grandes expertos sobre la materia.

2013, el año del Red Rectangle

Podríamos decir que también fue el año de las nebulosas protoplanetarias o del propio OAN con respecto a ellas. Durante este año se publicaron numerosos artículos producto de los trabajos anteriores sobre el Rectángulo, principalmente concentrados en su disco central, que parece que es más compacto que en otras planetarias y con los lóbulos de salida de gas a una velocidad moderada, lo que parece contrastar también con las más altas velocidades de los chorros producidos en otras estrellas post-AGB (Bujarrabal, 2013).

Partiendo de la presencia de su disco, bien documentado, y tomándolo como referencia, se empezaron a estudiar distintas estrellas con el objetivo de comprobar también la presencia en ellas de estos discos. Sin embargo, no parece que los resultados fueran concluyentes (Bujarrabal et al. 2013).

Nuevos datos sobre la temperatura del gas del disco demostraban la dependencia de este parámetro ya que modificaban la percepción anterior y dejaban patente la necesidad de obtener mediciones más precisos (Bujarrabal y Alcolea, 2013).

De una forma u otra, el estudio exhaustivo de las propiedades de ese disco central sigue siendo referente para el conocimiento de estas estrellas.

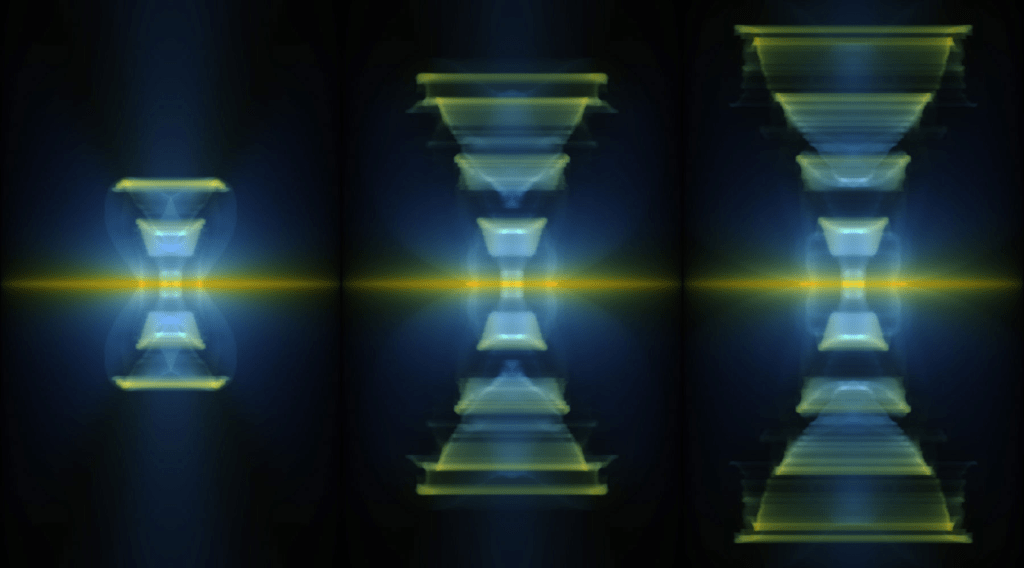

Coincidente en el tiempo, también en 2013, el observatorio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) descubría un disco protoplanetario kepleriano, esta vez, en una estrella joven pero que nos ilustra sobre su estructura. Aquí una recreación.

Con datos más precisos de ALMA se realizaba este último trabajo sobre el Red Rectangle cuya secuencia de imágenes señala tanto el disco rotatorio como el flujo de salida (Bujarrabal et al., 2016).

_____________________________________________________

Los modelos

Seis grados de separación

Frigyes Karinthy propuso, en su relato breve ‘Cadenas’, un juego que se convertiría con el tiempo en la ‘Teoría de los seis grados’. Me ha venido a la cabeza porque desenrollando un ovillo he ido a parar a una información que de otra manera no hubiera podido incluir aquí.

Aprovecho la mención: en el mismo relato decía que ‘el planeta Tierra nunca ha sido tan pequeño como en la actualidad’. Era 1929. No sé qué pensaría ahora.

El astrónomo neerlandés Vincent Icke, que también es artista gráfico, parece que diseñó el logo de la EAS (European Astronomical Society) que, a su vez, celebrará su próxima reunión anual en Valencia entre el 27 de junio y 1 de julio [https://eas.unige.ch/EAS_meeting/].

Ya está dicho.

¿Que dónde empezó el hilo?

Pues es que Vincent Icke, a quien ya mencioné en la entrada anterior, comenta en aquel artículo: ‘Muchos de estos objetos han recibido nombres descriptivos de sus descubridores, presumiblemente para advertir al lector de que no debe llegar a la conclusión de que las nebulosas bipolares son una clase homogénea’ (Icke, 1981).

Con el tiempo parece que Icke quedó fascinado por el Red Rectangle. Aquí una simulación de las muchas que presenta en su página web sobre todos los aspectos y fenómenos relacionados con este objeto que se encuentran en un modelo que ha ido ampliando a través de los años, conocimientos e instrumentos. [https://home.strw.leidenuniv.nl/~icke/html/VincentRRpopular.html#RedRect] … ¡para disfrutar!

______________

¿Por qué el Red Rectangle es único?

Por su parte, el belga Hans Van Winckel, otro nombre vinculado a este objeto, titulaba así un artículo de 2014. Ya desde la introducción nos aclara que no pueden explicar por qué es único pero lo que le sorprende es que no se hayan encontrado las mismas características químicas en otras estrellas similares.

Termina su artículo: ‘Todavía no está claro qué agente químico-físico es crucial y único y/o de muy corta duración en el Rectángulo Rojo’… suficiente para despertar interés.

He intentado averiguar el modelo propuesto por Van Winckel pero los artículos en los que lo explica no están accesibles.

También ha trabajado sobre los sistemas binarios con estrellas post-AGB lo que podría ampliar la información sobre HD 44179 porque, recordemos, es la primera de sus características que se descubrió. Una pena que no dé esta entrada para hablar de ello.

Casi una novela

Y el caso es que esto de la binaridad podría ayudar a introducir el siguiente apartado pero, la verdad es que no viene mucho a cuento. Sin embargo, no puedo dejar de recomendar la lectura de un reciente artículo firmado por un equipo del CAB sobre fenómenos de expulsión de estrellas, estrellas fugitivas, incluso sobre estrellas juguetonas que se esconden (Maíz Apellániz, Pantaleoni González y Weiler, 2022).

Alguna explicación tenía que haber para tanto juego terrícola como el billar, la petanca o las canicas.

No me extenderé porque vale la pena leerlo y siempre es recomendable leer a las fuentes, pero, para quienes tengan sobredosis de µ, M⊙ o γ, pueden recurrir a la traducción más amena y asequible en la página del centro [https://cab.inta-csic.es/noticias/la-fuga-de-las-bermudas-un-cumulo-estelar-se-queda-huerfano-al-expulsar-a-sus-estrellas-masivas/49/] … ¡un inestimable regalo!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bases de datos

Centre de Données astronomiques de Strasbourg [https://cds.u-strasbg.fr/]

NASA [https://www.nasa.gov/]

Referencias

Bujarrabal, V., Neri, R., Alcolea, J., and Kahane, C., “Detection of an orbiting gas disk in the Red Rectangle”, Astronomy and Astrophysics, vol. 409, pp. 573–580, 2003. doi:10.1051/0004-6361:20030981.

Bujarrabal, V., Castro-Carrizo, A., Alcolea, J., and Neri, R., “The orbiting gas disk in the Red Rectangle”, Astronomy and Astrophysics, vol. 441, no. 3, pp. 1031–1038, 2005. doi:10.1051/0004-6361:20053118.

Bujarrabal, V., “ALMA observations of the Red Rectangle, a preliminary analysis”, Astronomy and Astrophysics, vol. 557, 2013. doi:10.1051/0004-6361/201322232.

Bujarrabal, V., Alcolea, J., Van Winckel, H., Santander-García, M., and Castro-Carrizo, A., “Extended rotating disks around post-AGB stars”, Astronomy and Astrophysics, vol. 557, 2013. doi:10.1051/0004-6361/201322015.

Bujarrabal, V. and Alcolea, J., “Warm gas in the rotating disk of the Red Rectangle: accurate models of molecular line emission”, Astronomy and Astrophysics, vol. 552, 2013. doi:10.1051/0004-6361/201220807.

Bujarrabal, V., Castro-Carrizo, A., Alcolea, J., Santander-García, M., van Winckel, H., and Sánchez Contreras, C., “Further ALMA observations and detailed modeling of the Red Rectangle”, Astronomy and Astrophysics, vol. 593, 2016. doi:10.1051/0004-6361/201628546.

Chang, H.-C., Chen, K., and Kwok, S., “Nanodiamond as a Possible Carrier of Extended Red Emission”, The Astrophysical Journal, vol. 639, no. 2, pp. L63–L66, 2006. doi:10.1086/502677.

Cohen, M., “Infrared Observations of New Cometary Nebulae”, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, vol. 86, no. 513, p. 813, 1974. doi:10.1086/129678.

Cohen, M., “The peculiar object HD 44179 («The red rectangle»).”, The Astrophysical Journal, vol. 196, pp. 179–189, 1975. doi:10.1086/153403.

D’Hendecourt, L. B., Leger, A., Olofsson, G., and Schmidt, W., “The Red Rectangle : a possible case of visible luminescence from polycyclic aromatic hydrocarbons.”, Astronomy and Astrophysics, vol. 170, pp. 91–96, 1986.

Duley, W. W., “Sharp emission lines from diamond dust in the Red Rectangle?”, Astrophysics and Space Science, vol. 150, no. 2, pp. 387–390, 1988. doi:10.1007/BF00641733.

Hensley, B. S. and Draine, B. T., “Observational Constraints on the Physical Properties of Interstellar Dust in the Post-Planck Era”, The Astrophysical Journal, vol. 906, no. 2, 2021. doi:10.3847/1538-4357/abc8f1.

Holden, F., “Measures of Southern Visual Double Stars”, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, vol. 86, no. 514, p. 907, 1974. doi:10.1086/129696.

Icke, V., “Are bipolar nebulae biconical ?”, The Astrophysical Journal, vol. 247, pp. 152–157, 1981. doi:10.1086/159022.

Maíz Apellániz, J, Pantaleoni González, M and Weiler, M., “Escape from the Bermuda cluster: Orphanization by multiple stellar ejections”, Astronomy and Astrophysics, vol. 657, 18 pp, 2022. Doi: 10.1051/0004-6361/202142366

Perkins, H. G., Scarrott, S. M., Murdin, P., and Bingham, R. G., “The red rectangle : its polarization and structure.”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 196, pp. 635–639, 1981. doi:10.1093/mnras/196.3.635.

Van Winckel, H., “Why is the Red Rectangle Unique?”, in The Diffuse Interstellar Bands, 2014, vol. 297, pp. 180–186. doi:10.1017/S1743921313015822.

Wdowiak, T. J., “PAHs and the Red Rectangle”, Bulletin of the American Astronomical Society, vol. 18, p. 1030, 1986.