Judy Schmidt

Características:

https://www.flickr.com/photos/geckzilla/10695824613/in/album-72157637355849174/

Documentalista:

M. Jesús Castellote

_______________________________________________________________________________________________________________________

No todos los caminos, pero sí muchos, conducen al OAN (Observatorio Astronómico Nacional) y al CAB (Centro de Astrobiología) cuando se habla de nebulosas protoplanetarias.

Este viaje empezó con una lista de estos objetos, para mí enigmáticos, que me llevaron hasta las fotografías de Judy Schmidt y, de ahí, a un grupo de astrónomos que, desde institutos y centros de investigación españoles, habían centrado sus objetivos en ellos. Ahora, en la página web del OAN me encuentro con fotos de Judy [https://astronomia.ign.es/web/guest/oan/estrellas-evolucionadas] … ¡toda una ruta circular!

Una vez más mi reconocimiento y admiración.

Y para todos nosotros: ¡¡¡Los mejores deseos para este año que empieza!!!

Hoy también ha terminado el despliegue del JWST así que hay muchas posibilidades de que en este mismo año tengamos nuevos y revolucionarios datos. También mis mejores deseos.

Y una reflexión: De la misma manera que hay movimientos sociales que reclaman racionalidad en la explotación de los recursos en sectores como la energía, la pesca o la agricultura, por citar sólo unos pocos, debería haber una gran preocupación por la sobreexplotación de nuestros cielos (otro bonito tema para la sobremesa).

____________________________________

¿Cómo no dejarse tentar?

Ha sido una suerte encontrarme con esta serie de fotografías porque me estaban resultando inaccesibles; además, una sorpresa coincidir con similar objetivo: aprovechar los datos públicos de las imágenes del Hubble en un caso y de los bibliográficos del CDS en el de este blog.

Y es que Judy Schmidt nos muestra imágenes que no están hechas con su cámara sino que procesa los registros del Hubble componiendo para nosotros los objetos que de otra manera sería muy difícil observar.

Pre- proto- y post-

Hasta el próximo abril, la intención es averiguar qué se esconde detrás de algunas de las nebulosas protoplanetarias. Judy, la autora de la imagen, prefiere llamarlas nebulosas preplanetarias, le parece más apropiado. Se puede encontrar bibliografía con ambos términos.

En mi opinión (puramente personal, claro) es verdad que es menos ambiguo, porque tanto el prefijo pre- como post- parecen describir una fase estática; anterior o posterior, pero acotado. Proto-, sin embargo, parece adecuarse mejor a un proceso.

Y es lo que les pasa a estas estrellas que se encuentran en el final de un estado transitando hacia otro nuevo, el de nebulosa planetaria. Son las estrellas catalogadas como post-AGB (Asymptotic Giant Branch) que están abandonando su fase de gigante roja y en el camino previsible de enana blanca.

Se comentaba en una entrada anterior (ver Un rayo de sol) que existía un punto ZAMS que venía a ser como el parto de una estrella, como el momento que muchos investigadores consideran que es en el que ya se puede empezar a hablar verdaderamente de ‘ser estrella’. Antes estaba gestándose, era una protoestrella. Aquí se hablará de la transición hacia la muerte (¿mueren?) y, como en aquella ocasión, también se puede hablar de una etapa individualizada y diferenciada.

No hace mucho escuché, no importa el motivo, que algo era ‘protoposible’. Me pareció que era el palabro que mejor definía lo que voy aprendiendo de la investigación astronómica… lo he adoptado y también se podría aplicar aquí: nada está predeterminado porque hay mucho por descubrir.

_______________________________________________________

RAFGL 618

Ese es el nombre de la protagonista de esta entrada y estas son sus coordenadas, AR 04 42 53.624, Dec +36 06 53.397. Disponemos además de una distancia reconocida de poco más de 3500 pc (registrada en 2008).

¿De dónde el nombre si, en la mayoría de los artículos, aparece como CRL 618?

Del catálogo elaborado por el Cambridge Research Laboratory que, desde 1945 hasta 1961 se había encargado de la defensa en la USAF (United States Air Force). A partir de 1949 introduce la referencia a las fuerzas aéreas y su nombre de la institución pasa a ser AFCRL. En 1961, se desvincula de las actividades de defensa y pasa a dedicarse a la investigación atmosférica y geodésica. Finalmente, en 1976, pasó a denominarse AFGL (Air Force Geophysical Laboratory) que da el nombre oficial a la estrella. La R le viene de Revised, para el catálogo formado con la mayoría de las fuentes comprendidas en el AFCRL.

Volviendo a nuestra estrella; debido a ese proceso de cambio en que se encuentra y, según el aspecto estudiado, se puede encontrar bibliografía en la que se destaca alguna de sus características más relevantes, bien como nebulosa planetaria en un estadio inicial, como estrella post-AGB, como nebulosa bipolar o bien como variable.

¿Dónde estaría si pudiéramos verla?

____________

Las primeras noticias

Durante 1972, Bill Westbrook, graduado en Astronomía en el Caltech, se dedicó a estudiar fuentes de infrarrojo no identificadas en el catálogo del AFCRL. Para 1975, había terminado su informe sobre la, según su opinión, más interesante de sus fuentes, la CRL 618. La había estudiado en infrarrojo, óptico y radio y, cuando el artículo estaba preparándose para dar a conocer las investigaciones, Westbrook murió a la edad de 26 años. Westbrook Nebula es otro nombre que recibe la estrella (Westbrook, 1975).

Modelos

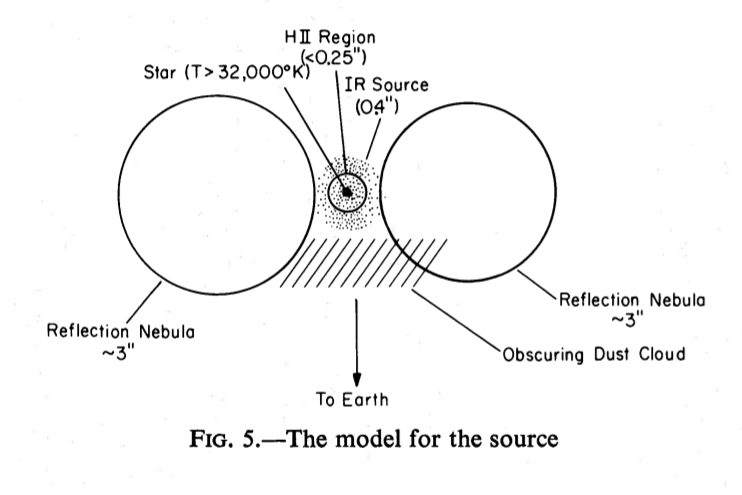

En el mismo artículo propone un modelo como resultado de sus observaciones

____________________________________________________________________________

Un poco más tarde, Harley Andrew Thronson Jr. reafirmaba su condición de nebulosa protoplanetaria muy joven y se complacía con que, dado que se conocían su origen (gigante roja) y su final (nebulosa planetaria), los modelos posibles se reducían bastante (Thronson, 1981).

Algo así como poner coto a la imaginación. Está bien que haya límites, así restringiremos el número de modelos posibles, venía a decir Thronson en su artículo en el que cabe destacar una exhaustiva cronología de la investigación precedente.

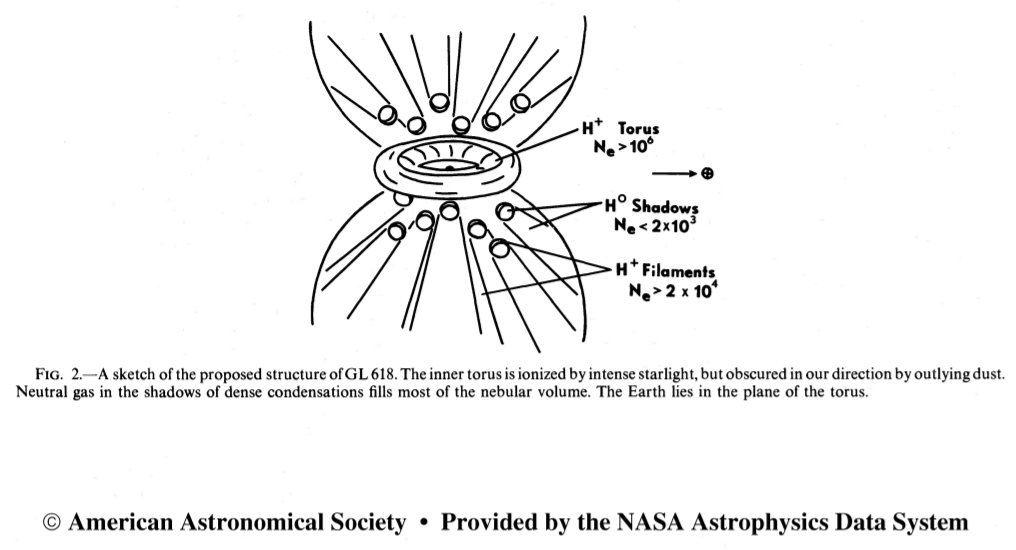

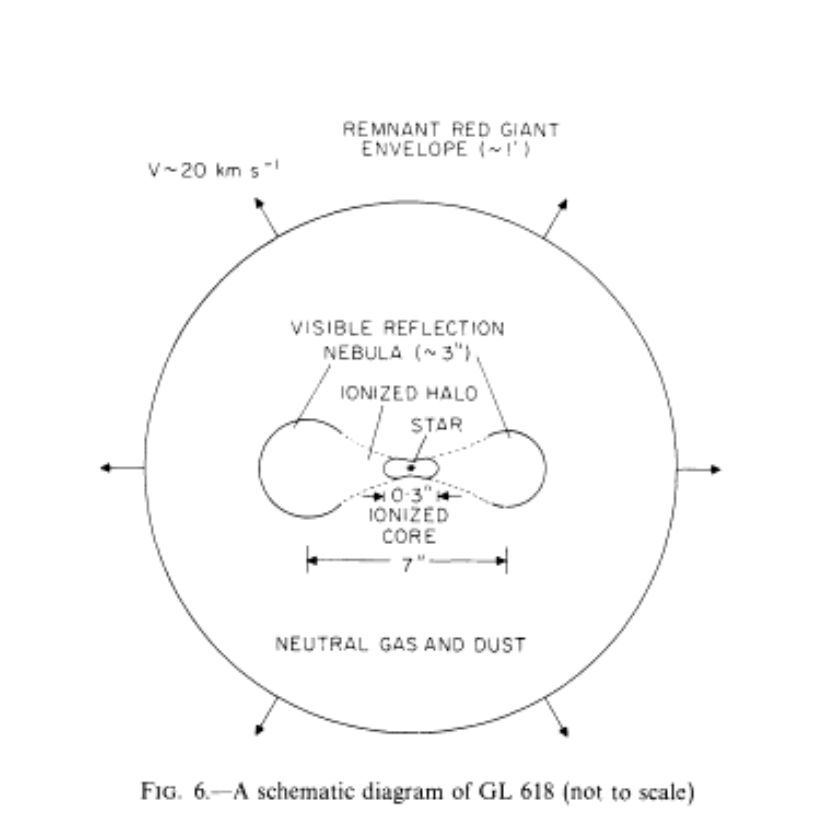

El modelo más repetido se compone de dos lóbulos polares con un toroide (circundante) de polvo central calentado por la estrella (Schmidt y Cohen, 1981).

____________________________________________________________________________

Un estudio en varias longitudes de onda de radio del VLA (Very Large Array) en Nuevo México) entre 1981 y 1982 permitía presentar un nuevo diseño más sofisticado (Kwok, 1984)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bipolaridad

Esta peculiaridad ya venía interesando y, precisamente, uno de los coautores de un artículo que se cita antes, el estadounidense ya desaparecido Martin Cohen, firmaba en 1978, junto con la astrónoma venezolana Nuria Calvet, otro sobre la bipolaridad que presentaban algunos objetos. Aquí un gráfico de estos estudios

__________________________

Mark Root Morris, se centraba en las simetrías que presentaba la bipolaridad (1981)

_________________________

Por su parte, el neerlandés Vincent Icke se preguntaba si ambos polos serían cónicos (Icke, 1978).

Más tarde John Bally recordaría que esta bipolaridad no solo se manifiesta en estas estrellas tardías, sino que también se da en objetos jóvenes (Bally, 1986).

Aunque no está mencionada RAFGL 618, viene bien aludir a un artículo del israelí Noam Soker que reivindica el carácter individual de la evolución distinta en cada estrella (Soker, 2002). Parece sugerir una contraposición a lo que decía Thronson: si cada estrella es distinta, con bipolaridad distinta, deberá existir un modelo distinto para cada una.

Sin embargo, esto no parece haber desanimado en la búsqueda de un modelo común y la responsabilidad de esta morfología parece recaer mayoritariamente sobre el viento (pérdida de masa) producido por una fuente central.

La silueta bipolar que presentan muchas nebulosas protoplanetarias parece que puede desarrollarse a partir del polvo circunestelar. Cuando la estrella se encuentra en la fase AGB empieza a perder masa creando una densa envoltura esférica alrededor de la estrella. Hacia el final de esta fase la pérdida de masa aumenta (superviento se denomina) y culmina con el cese en la pérdida cuando entra en la fase post-AGB. Es entonces cuando se desarrolla el toroide de polvo central que hace que las envolturas aparezcan en dos lóbulos (chorros) más o menos simétricos ( Dijkstra y Speck, 2006). Es lo que se conoce como modelo GISW (Generalized Interacting Stellar Winds).

Por su parte, el astrónomo chino Sun Kwok, profesor emérito de la Universidad de Hong Kong, el mismo autor del modelo que se ha mencionado antes, a partir de un estudio exhaustivo de la morfología de las nebulosas de reflexión producidas por las estrellas en una fase post-AGB, viene a concluir que la bipolaridad de estas nebulosas puede deberse a un efecto puramente óptico, que los lóbulos no estarían ‘rellenos’ de material sino huecos y que lo que se vería serían las paredes de la cavidad incrustada en el polvo circunestelar y que esa misma cavidad habría formado el toro a su alrededor (Koning, Kwok y Steffen 2013).

A modo de resumen de todos sus trabajos sobre el tema, Kwok especifica que “la mayor parte de la masa de las nebulosas planetarias (PNe) reside en la región ecuatorial y la envoltura esférica y los lóbulos ópticamente brillantes de las PNe son, de hecho, cavidades de baja densidad despejadas por flujos de salida rápidos y fotoionizadas por fotones UV filtrados desde el toro” (Kwok, 2018).

Seguro que habrá más ocasiones para volver sobre el tema.

Es viento pero, ¿es binaria?

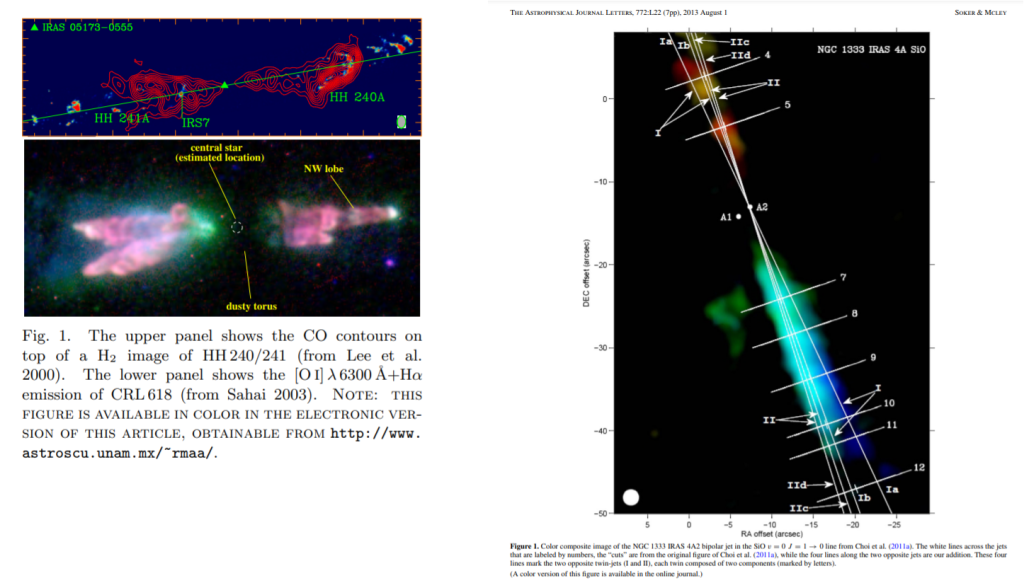

Se ha comentado antes que la bipolaridad no es una característica privativa de las estrellas en fases tardías sino que también se presentaba en objetos jóvenes. Se han realizado varias comparativas que han tenido como protagonista a RAFGL 618, por ejemplo con los Herbig-Haro 240 y 241 (Lee, Sahai y Mundy, 2003) o con [JCC87] IRAS 4A2, perteneciente al complejo citado en la entrada Una explosión de alegría (Soker y Mcley, 2013). En ambos casos se decantan por la existencia de una binaria.

Aquí imágenes de estos artículos mencionados

_____________________

Así, la presencia de una binaria central podría explicar la bipolaridad al generar la estrella primaria un viento esférico central y la secundaria un chorro bipolar con un viento rápido que produciría una serie de pares de choques internos que interactúan con la superficie interna de la cáscara (Lee y Sahai, 2003).

Siguiendo esta estela, también una binaria podría explicar los chorros multipolares que se pueden observar en la estrella (Velázquez et al., 2014).

No parece sencillo aclarar si se trata o no de un sistema binario y no se reconoce en las bases de datos del CDS.

Lo que sí parecen más claras son las emisiones radiales de masa a intervalos que podrían responder a pulsos térmicos ( Speck, Meixner y Knapp, 2000).

RAFGL 618 parece haber tenido dos grandes episodios de pérdida de masa. El primero hace unos 2500 años que generaría un tenue halo extendido. El segundo tendría lugar hace unos 400 años con alta tasa de pérdida de masa que formaría un núcleo central denso. Más reciente, hace unos 200 años, eyecciones rápidas formarían los lóbulos. Otras emisiones más difíciles de precisar se han registrado en un periodo de entre unos 10-20 años anteriores a 1987, alrededor de 130 años anteriores a 1998 y entre los 10-20 años anteriores a 2015 (evolución recogida en (Sánchez Contreras et al., 2017)).

La búsqueda para sistematizar la relación entre bipolaridad y sistemas binarios continúa y parece que hay consenso. Las asociaciones de discos rotantes y vientos bipolares, ya lo hemos visto, han sido sido observados en fases tardías como la que presenta RAFGL 618. Ahora hay que destacar un estudio presentado el pasado año que amplía lo conocido hasta el momento.

“Recientemente, astrónomos de OAN, del CSIC y del IRAM han llevado a cabo observaciones de alta resolución con el telescopio ALMA y han revelado la presencia de un disco en rotación alrededor de un sistema binario compuesto por una estrella AGB (QX Puppis) y una compañera más joven…Esta es la primera vez que se observa una estructura de estas características en una estrella AGB “ [https://www.ign.es/resources/astronomia/pdf/boletines-noticias/Boletin_Noviembre2]

La composición molecular

Tan llamativa como su morfología es su evolución molecular detectada a lo largo del tiempo a medida que los instrumentos de observación van evolucionando.

1976

Se detecta una presencia débil de 12CO que parece tener dos componentes, lo que hace conjeturar dos posibles modelos: bien se trataría de una estrella central que ha evolucionado rápidamente con presencia simultánea de dos capas desprendidas, o bien se estaría hablando de un sistema binario. La teoría más aceptada era que podría tratarse de un único objeto que mostraba una transición de una gigante roja a un núcleo azul tras la eyección de una nebulosa planetaria (Lo y Bechis, 1976).

Con la detección del carbono se planteaba la duda de si todas las nebulosas planetarias pasan por la etapa de estrella de carbono tal como se había comprobado que pasaba en la variable V* V1610 Cyg (CRL 2688) (Zuckerman et al. 1976).

1983

En una nueva medición se comprueba que ha aumentado en un 50% la presencia del monóxido de carbono, esta vez de dos isótopos 12CO y 13CO, lo que hacía más plausible que fuera consecuencia de la evolución de una gigante roja aunque aún se seguía teniendo en cuenta que pudiera tratarse de un sistema binario en el que una de las componentes sí es una gigante roja (Thronson y Mozurkewich, 1983), según el modelo planteado por Morris dos años antes (Morris, 1981).

1988

‘La envoltura molecular más interesante’. Así la presentan los autores del primer estudio de la composición molecular de RAFGL 618 realizado con el radiotelescopio situado en el Pico Veleta (Granada). También Westbrook, su descubridor, hemos visto que la había definido como una estrella (nebulosa) muy interesante.

Decíamos composición molecular y decíamos telescopio. Se trata de uno de 30 metros que pertenece al IRAM (Institut de Radioastronomie Milimétrique) en el que colaboran el CNRS francés, el MPG alemán y el IGN español. Opera en distintas longitudes de onda de radio, lo que le permite obtener datos sobre la química tanto en la Vía Láctea como en otras galaxias o, como en el caso que nos ocupa, analizar el tipo de moléculas que componen un determinado objeto estelar.

Con su análisis se comprobó la presencia del ión HCO+ (formilo) por primera vez en una estrella rica en carbono. Y es que este ión (o catión) se cree que es esencial en la materia interestelar (ISM) ya que ha sido identificado en entornos muy variados (Bujarrabal et al., 1988).

‘Las mejores fábricas de química orgánica’. Con esta prometedora frase se anunciaba el descubrimiento de benceno y otras moléculas en la zona de RAFGL 618. Y es que esta era la primera vez que se detectaba fuera del sistema solar. El hecho de que este tipo de moléculas aparecieran aquí y en otras que se hallaban en fase post-AGB y no en objetos en la propia fase AGB (p.e. en la estrella de carbono IRC +10216) hacía pensar que la producción de hidrocarburos aromáticos (ya comentados en Slow Astrophotography) pudiera estar relacionada con este estado de transición a nebulosa planetaria (Cernicharo, 2001).

El interés despertado por estas moléculas candidatas a la producción de vida ha ido involucrando estudios en más longitudes de onda. Al IRAM de 30 metros, se unió el telescopio ahora desmantelado del CSO (Caltech Submillimeter Observatory) en Mauna Kea-Hawai.

Un estudio de diferentes longitudes de onda de entre 80 y 276 GHz llevado a cabo en el IRAM 30m, concluyó un modelo espectral completo para RAFGL 618 (Pardo et al., 2007). También la utilización del Herschel-HIFI (Heterodyne Instrument for Frar Infrared) permitió la detección de amoníaco (Menten, 2010).

Más y más estudios han ido profundizando en la complejidad de esta ‘interesante estrella’. Multitud de instrumentos desde la tierra y también espaciales han extraído datos de RAFGL 618. Así, con los datos obtenidos por el telescopio Herschel-SPIRE FTS se pudo confirmar la presencia de agua (Wesson, 2010).

También el telescopio de 40m en Yebes se une a este seguimiento del estudio molecular de la estrella a través del programa Nanocosmos [https://nanocosmos.iff.csic.es/]. Para quienes tengan curiosidad por ver los resultados, recientemente se ha publicado una comparativa entre los obtenidos con este telescopio y los del IRAM 30m (Tercero, 2021)

Como siempre, se quedan aspectos por tratar. RAFGL 618 parece una fuente inagotable de peculiaridades (compuestos del carbono, alta temperatura, variabilidad, etc.) así que, nuevamente, espero tener la oportunidad de poder ir incluyéndolos a lo largo de estas nuevas entradas en el blog.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bases de datos

Centre de Données astronomiques de Strasbourg [https://cds.u-strasbg.fr/]

NASA [https://www.nasa.gov/]

Referencias

Bally, J., “Massive Bipolar Outflows around Young Stars”, Irish Astronomical Journal, vol. 17, p. 270, 1986.

Bujarrabal, V., Gomez-Gonzalez, J., Bachiller, R., and Martin-Pintado, J., “Proto-planetary nebulae : the case of CRL 618.”, Astronomy and Astrophysics, vol. 204, pp. 242–252, 1988.

Calvet, N. and Cohen, M., “Studies of bipolar nebulae – V. The general phenomenon.”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 182, pp. 687–704, 1978. doi:10.1093/mnras/182.4.687.

Cernicharo, J., “Infrared Space Observatory’s Discovery of C4H2, C6H2, and Benzene in CRL 618”, The Astrophysical Journal, vol. 546, no. 2, pp. L123–L126, 2001. doi:10.1086/318871.

Dijkstra, C. and Speck, A. K., “Shaping Bipolar Planetary Nebulae: How Mass Loss Leads to Waistline Development”, The Astrophysical Journal, vol. 651, no. 1, pp. 288–293, 2006. doi:10.1086/507422.

Icke, V., “Are bipolar nebulae biconical ?”, The Astrophysical Journal, vol. 247, pp. 152–157, 1981. doi:10.1086/159022.

Koning, N., Kwok, S., and Steffen, W., “Post Asymptotic Giant Branch Bipolar Reflection Nebulae: Result of Dynamical Ejection or Selective Illumination?”, The Astrophysical Journal, vol. 765, no. 2, 2013. doi:10.1088/0004-637X/765/2/92.

Kwok, S. and Bignell, R. C., “Radio structure of the proto-planetary nebula GL 618.”, The Astrophysical Journal, vol. 276, pp. 544–550, 1984. doi:10.1086/161643.

Kwok, S., “On the Origin of Morphological Structures of Planetary Nebulae”, Galaxies, vol. 6, no. 3, p. 66, 2018. doi:10.3390/galaxies6030066.

Lee, C.-F. and Sahai, R., “Shaping Proto-Planetary and Young Planetary Nebulae with Collimated Fast Winds”, The Astrophysical Journal, vol. 586, no. 1, pp. 319–337, 2003. doi:10.1086/346265.

Lee, C.-F., Sahai, R., and Mundy, L. G., “Outflows from Young Stellar Objects and Post-AGB Stars”, in Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica Conference Series, 2003, vol. 15, pp. 139–139.

Lo, K. Y. and Bechis, K. P., “CRL 2688 and CRL 618: proto-planetary nebulae?”, The Astrophysical Journal, vol. 205, pp. L21–L25, 1976. doi:10.1086/182081.

Martin-Pintado, J., Bujarrabal, V., Bachiller, R., Gomez-Gonzalez, J., and Planesas, P., “Radiocontinuum and recombination lines toward CRL 618. Evidence for an ionized stellar wind ?”, Astronomy and Astrophysics, vol. 197, pp. L15–L18, 1988.

Menten, K. M., “Herschel/HIFI deepens the circumstellar NH3 enigma”, Astronomy and Astrophysics, vol. 521, 2010. doi:10.1051/0004-6361/201015108.

Morris, M., “Models for the structure and origin of bipolar nebulae.”, The Astrophysical Journal, vol. 249, pp. 572–585, 1981. doi:10.1086/159317.

Pardo, J. R., Cernicharo, J., Goicoechea, J. R., Guélin, M., and Asensio Ramos, A., “Molecular Line Survey of CRL 618 from 80 to 276 GHz and Complete Model”, The Astrophysical Journal, vol. 661, no. 1, pp. 250–261, 2007. doi:10.1086/513734.

Sánchez Contreras, C., Báez-Rubio, A., Alcolea, J., Bujarrabal, V., and Martín-Pintado, J., “A pilot search for mm-wavelength recombination lines from emerging ionized winds in pre-planetary nebulae candidates”, Astronomy and Astrophysics, vol. 603, 2017. doi:10.1051/0004-6361/201730385.

Schmidt, G. D. and Cohen, M., “Spectropolarimetry and the physical structure of proto-planetary nebulae.”, The Astrophysical Journal, vol. 246, pp. 444–454, 1981. doi:10.1086/158943.

Soker, N., “Why every bipolar planetary nebula is `unique’”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 330, no. 2, pp. 481–486, 2002. doi:10.1046/j.1365-8711.2002.05105.x.

Soker, N. and Mcley, L., “Steady Twin-jets Orientation: Implications for Their Formation Mechanism”, The Astrophysical Journal, vol. 772, no. 2, 2013. doi:10.1088/2041-8205/772/2/L22.

Speck, A. K., Meixner, M., and Knapp, G. R., “Discovery of Parsec-sized Dust Shells around AFGL 2688 and AFGL 618”, The Astrophysical Journal, vol. 545, no. 2, pp. L145–L148, 2000. doi:10.1086/317881.

Tercero, F., “Yebes 40 m radio telescope and the broad band Nanocosmos receivers at 7 mm and 3 mm for line surveys”, Astronomy and Astrophysics, vol. 645, 2021. doi:10.1051/0004-6361/202038701.

Thronson, H. A., “Near-infrared spectroscopy of possible precussors to planetary nebulae : AFGL 618.”, The Astrophysical Journal, vol. 248, pp. 984–991, 1981. doi:10.1086/159227.

Thronson, H. A. and Mozurkewich, D., “Carbon monoxide emission from planetary nebulae and their possible precursors.”, The Astrophysical Journal, vol. 271, pp. 611–617, 1983. doi:10.1086/161228.

Velázquez, P. F., Riera, A., Raga, A. C., and Toledo-Roy, J. C., “An Asymmetric Jet-launching Model for the Protoplanetary Nebula CRL 618”, The Astrophysical Journal, vol. 794, no. 2, 2014. doi:10.1088/0004-637X/794/2/128.

Westbrook, W. E., “Observations of an isolated compact infrared source in Perseus.”, The Astrophysical Journal, vol. 202, pp. 407–417, 1975. doi:10.1086/153989.

Zuckerman, B., Gilra, D. P., Turner, B. E., Morris, M., and Palmer, P., “CRL 2688: a post-carbon-star object and probable planetary nebula progenitor.”, The Astrophysical Journal, vol. 205, pp. L15–L19, 1976. doi:10.1086/182080.