Astrofotógrafa:

Judy Schmidt https://www.flickr.com/photos/geckzilla/

Características:

https://www.flickr.com/photos/geckzilla/11373741855/in/album-72157637355849174/

Documentalista:

M. Jesús Castellote

____________________

Como en cualquier viaje, en estos astrales (de astros) tienes que renunciar a opciones (aventuras) y, a veces, se queda el runrún de la duda y las ganas de explorar las sendas abandonadas.

En la entrada anterior por ejemplo (ver Pillar la onda). Por la bibliografía consultada, además de adjudicar el mérito de la autoría a Shklovskii por relacionar gigante roja-enana blanca-nebulosa planetaria, aparecía otra mención de responsabilidad interesante; esta vez posterior. Se trata de Bohdan Paczyński.

Aunque de origen polaco, Bohdan Paczyński, trabajó en los Estados Unidos. Durante su primera estancia como becario en la Universidad de Colorado, desarrolló un conjunto de programas que calculan la estructura y la vida útil de una estrella (Odell y Pesnell, 1998). Basándose en su código (aparece como código Paczyński en distintas fuentes), escribió una serie de artículos en los que exponía que las estrellas de entre 3 y 7 veces la masa del Sol tienden a comportarse de manera similar. Estas estrellas terminarían su vida como nebulosas planetarias y dejarían atrás enanas blancas que se enfrían. También diferenció las explosiones de rayos gamma de las de supernova, considerándolas extragalácticas (Spergel, 2007).

El hecho de que te aparezca un código con nombre propio, merece la indagación. Y no ha sido estéril. Abre más caminos. Uno de ellos dirige a esas primeras teorías sobre las nebulosas planetarias.

Será otro de esos recorridos que se quedan pendientes, pero no me resisto a recomendar un inicio de esta historia con artículos que dan pistas sobre autores que tuvieron algo que decir, del propio Paczyński (1968, 1971) y de otros pioneros como Leon B. Lucy (1967) o Ian W. Roxburgh (1967)

¿Qué nuevos rastros se podrán seguir con esta nueva estrella?

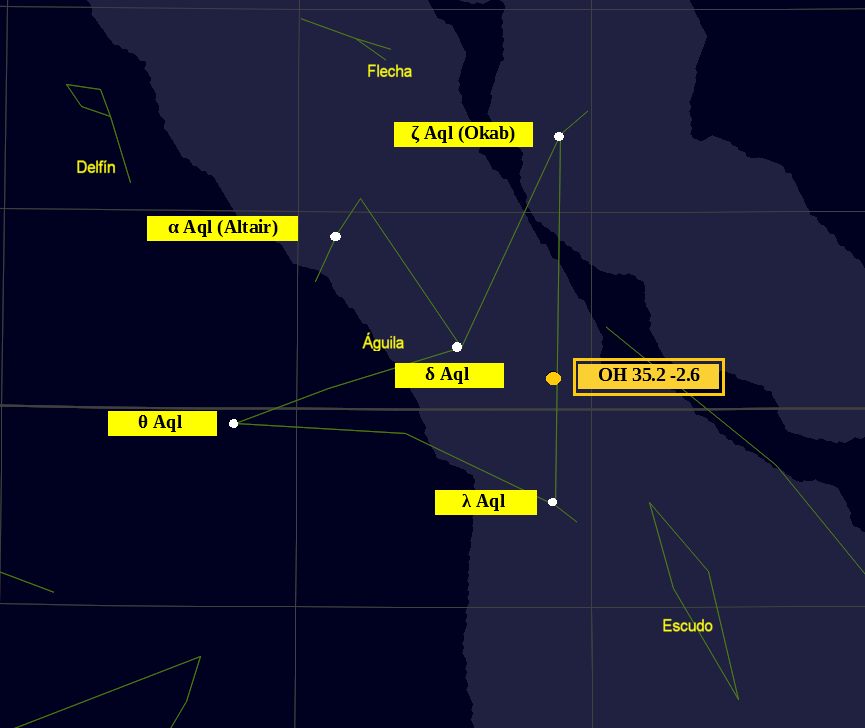

OH 35.2 -2.6

Empecemos por su localización para quienes quieran encontrar su sitio en nuestro cielo aún sin poder verla

_________

OH 35.2 -2.6 es su verdadero nombre. Tiene otros, desde luego, pero aún son más disuasorios. Por ejemplo, MSX6C G035.2084-02.6528.

¡Que no se diga!, cogeremos este desvío.

MSX es el nombre de un satélite que fue lanzado en 1996 para recoger datos en infrarrojo, visible y ultravioleta. A partir de 1998 entró a formar parte de la Red de Vigilancia Espacial, esa que se dedica a detectar objetos extraños como el resto de uno de los cohetes lanzados por Elon Musk (o por la Agencia china, según las últimas apreciaciones) en su programa para poner en órbita miles de satélites Starlink y que está a punto de impactar contra la Luna. Supongo que los sensores de la Red también registran incidentes como la caída de esos 40 que, recientemente, no alcanzaron la órbita.

Veamos el lado bueno (dejémoslo en ‘un’ lado), ahora se podrá desarrollar una línea de investigación prometedora: el estudio de los impactos sobre nuestro satélite.

¡Idea!

Como imaginó Georges Méliès en su película ‘Viaje a la luna’, también de esto se puede sacar beneficio y, como en el cine, pagar una entrada para ver, desde una de esas salas de control del despegue de cohetes, cómo impactan artefactos sobre una diana tan espectacular como la Luna … ¡y en panorámica! (otro bonito tema para la sobremesa).

Retrocedamos un poco, seguro que por ahí nos despeñamos.

Estaba la estadounidense Lottie Williams el 22 de enero de 1997 haciendo ejercicio en un parque de Tulsa (Oklahoma) cuando, de repente, ¡zas!, algo le golpeó el hombro (izquierdo, creo, ¿por qué no detenerse en la anécdota?). El impacto no resultó ser grave, ¿un balón extraviado? … ¡no!, un trozo metálico procedente del cohete que lanzó el MSX. [https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/09/110923_sateliteii_a_tierra]

En nuestra colección de datos de ‘primeras experiencias’, además de tener el primer trozo de cohete que impactará sobre la Luna (no previsto, se entiende), tenemos el primer trozo de otro que cayó sobre una persona. ¿Aparecen en el Guiness? (Apuntar: otro tema para la sobremesa).

¡Uf! Nuevo despeñadero.

¡Hay que volver a nuestra estrella, rápido!

Antes una parada corta. Resuelta la duda sobre plural de máser = máseres. A veces se me olvida que el camino más corto (recto) es el mejor… Era otro runrún.

Cogito ergo communico

Desde luego ha tenido propuestas de nombres más sosegados, ‘Estrella de mar’ sin ir más lejos. Parece que sin éxito por el momento (Sahai, Sánchez Contreras y Morris, 2005).

¿Y de dónde le viene el nombre? Pues parece que se ha quedado con el primero recibido a raíz del estudio de máseres OH y su consecuente catálogo.

A finales de los 1970s y principios de los 1980s, se había empezado a recoger fuentes de radio para la detección de estos máseres tanto en el Onsala Space Observatory (OSO-Swedish National Infrastructure for Radio Astronomy), como en el Green Bank Observatory-Virginia, USA, pero la primera búsqueda sistemática se la debemos al sondeo del Dwingeloo Radio Telescope, en los Países Bajos (Baud et al., 1981).

Fuera de uso profesional, el de Dwingeloo, es un radiotelescopio para uso de los aficionados que el 5 de octubre pasado se anotó un récord: la máxima distancia conseguida hasta el momento por un mensaje de tecnología LoRa (protocolo de ondas de radio de largo alcance con ánimo de ser alternativa a las redes que necesitan cable). El mensaje se envió, se hizo rebotar desde la Luna y se recibió sin pérdida de información.

Pero no es esta la única experiencia comunicativa del telescopio.

En 2013 arrancó como proyecto el denominado ‘COGITO in Space’ y su primer mensaje fue enviado en 2018. La experiencia, inspirada por el libro Solaris de Stanislaw Lem, consiste en el registro de la actividad cerebral de una persona que se traduce a sonido y se transmite al espacio en tiempo real. Para ello se ha instalado, dentro de la cabina del radiotelescopio, un laboratorio donde se graban las ondas cerebrales mientras se ve un vídeo. Se trata de un proyecto artístico de Daniela de Paulis que pretende crear una conexión entre la mente del espectador y su idea del universo.

Tampoco voy a resistirme con una cita de Solaris (sin spoiler, es del principio):

«En otras palabras, no se fue adaptando durante millones de años a su entorno (como sí hicieron los organismos terrestres) para desembocar, transcurrido ese largo periodo de tiempo, en una especie racional, sino que enseguida controló su entorno, sin apenas fases intermedias»

¿Sería posible un tipo de vida ‘racional’ como este, como resultado de una evolución con saltos en el tiempo mucho más rápidos que los que hemos necesitado los terrícolas?

A esto me refería cuando hablaba de dejarse atrapar por los encantos de nuevos caminos.

_______________________________________________________

Volver a la senda. La muestra de Arecibo

Las estrellas OH/IR, como la nuestra, detectadas por los máseres OH forman un grupo amplio tanto de variables como no variables. Un primer análisis no las diferencia claramente de las variables tipo Mira. Con grandes variaciones en luminosidad y largos periodos, ambas clases son muy parecidas (ojear de nuevo Paczyński y Ziółkowski, 1968).

Que sus características distintivas aparezcan ya al final de la fase AGB coincidiendo con una gran pérdida de masa y que esta pérdida de masa haga opaca a la estrella en luz visible, tampoco ayuda y si, además, no todas de las estrellas en esta fase/tipo presentan máseres OH, pone las cosas difíciles para saber cómo se comportan.

La solución una vez más está en la monitorización en el tiempo de un grupo de estrellas seleccionadas ex profeso.

Con este objetivo se ha venido desarrollando un seguimiento en infrarrojo de un conjunto de estrellas, 385 fuentes IRAS (inicialmente se habían seleccionado 390), que fueron detectadas en la línea de máser OH de 1612 MHz con el desaparecido radiotelescopio de Arecibo-Puerto Rico. El seguimiento de esta denominada ‘muestra de Arecibo’ recoge periodos, amplitudes y variaciones de color. Se inició en 1999 y se apoyó en las posiciones proporcionadas por el MSX (el satélite vigilante que hemos visto antes) y el VLA (Very Large Array- Nuevo México, USA).

Los resultados del trabajo se han publicado en tres artículos (se recogen en las Referencias), en 2005, 2006 y el más reciente de 2021. ¿Conclusiones? Solo un 4% de la muestra resultaron candidatas a post-AGB.

El catálogo Toruń

Se comentaba, en la primera entrega de esta selección de estrellas post-AGB, la denominación más apropiada para ellas; cuál era el prefijo idóneo (ver Protoposible). Ahora encontramos un argumento a favor del término ‘post-AGB’, ya que éste también abarcaría los objetos que han dejado la etapa AGB pero que evolucionarán hasta la etapa de enana blanca sin llegar a convertirse en una nebulosa planetaria.

¿Habrá que descartar lo de nebulosa proto-planetaria? El caso es que todas las estrellas que hemos estado viendo están en ambas categorías en las dBs del CDS: estrellas post-AGB y proto-planetarias. ¿Es que se sabe de cierto que éstas van a terminar como nebulosas planetarias?

Parece que, según los modelos, sí. Sin embargo, hemos visto que existe todavía un amplio grado de incertidumbre. Acabamos de ver el ejemplo de la muestra de Arecibo en que se analizaba la variabilidad para ver si se reforzaba la idea de que, junto con la detección de máseres OH, podría ser una característica exclusiva de estas estrellas. Los resultados no han acompañado.

Ahora podemos echar un vistazo al catálogo Toruń, ciudad de Polonia donde se ubica el Nicolaus Copernicus Astronomical Center que desarrolla el catálogo. También es la ciudad donde nació el famoso astrónomo hace ahora 551 años (el 19 de febrero).

El catálogo, dedicado a las estrellas post-AGB, se empezó en 2001 (Szczerba, Górny y Zalfresso—Jundziłło, 2001) recogiendo 220 objetos. Ya en 2007, con 497 objetos recogidos, se dejaba claro que su contenido hablaba de probabilidades: 326 objetos post-AGB muy probables, 107 posibles y 64 descalificados. De hecho, el acceso a sus datos contiene estos tres filtros (Szczerba et al., 2007).

La última versión de 2010 contiene 480 objetos: 209 probables y 87 posibles post-AGB, 112 estrellas RV Tau, 72 estrellas del grupo R Coronae Borealis/helio extremo/pulso térmico tardío (R CrB/eHe/LTP) y, también 72 objetos post-AGB poco probables (Siódmiak, Szczerba y Borkowski, 2011). Hay que destacar que en ella han colaborado investigadores de los centros españoles Herschel Science Center de la ESA, Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental del CAB-INTA e Instituto de Astrofísica de Canarias (Szczerba et al., 2012).

El catálogo se complementa con datos fotométricos MIR del IRAS y los catálogos del (otra vez) Midcourse Space Experiment 6C (MSX6C).

Tampoco parece que los criterios de selección puedan resultar claros para determinar si una estrella se encuentra en la fase post-AGB. Efectivamente se trata de objetos esquivos sobre todo porque se encuentran muy oscurecidos por polvo y sólo se pueden observar a través de instrumentos de infrarrojo lejano o radio … más esperanzas en el JWST.

Una cosa lleva a otra

Los datos recogidos en el catálogo Toruń sirvieron para el ensayo de un método para medir distancias a las estrellas post-AGB basado en las ‘candelas estándar’. Parece ser que, aunque las estrellas centrales están oscurecidas, la evolución desde la fase AGB hasta la de nebulosa planetaria, es decir, todo el proceso post-AGB, se caracteriza por una luminosidad de magnitud aparente casi constante. Muy simplemente, al igual que las cefeidas, en este trabajo se utilizan las estrellas de Toruń para medir sus distancias (Vickers et al., 2015).

Los resultados de este trabajo inicial y la posterior colaboración entre la Universidad Macquaire-Sidney-Australia y el CDS están recogidos en la dB VizieR.

Y este método ¿es efectivo para medir distancias?

Parece que la luminosidad de las nebulosas planetarias (fase final de las post-AGB) son claves para medir distancias a otras galaxias. Y parece que la luminosidad alcanza un máximo independientemente de la galaxia. Y eso, a pesar de que los modelos pronostican luminosidades distintas para cada una de las nebulosas planetarias.

¡Siguen sorprendiendo estas singulares estrellas!

Un equipo del IAC (Instituto Astrofísico de Canarias) ha liderado un estudio de reciente publicación que trata de explicar de qué depende esa regularidad no esperable en la luminosidad cuando hay tantos procesos involucrados (lo llaman ‘mágico’ a ese valor tan estable). Para ello han analizado una muestra de nebulosas planetarias en M31, la galaxia Andrómeda (Galera-Rosillo et al., 2022).

____________________________________________________________________________________________________________________

Las apariencias engañan

Es difícil encontrar información aislada de OH 35.2 -2.6. La mayoría se encuentra como parte de estudios estadísticos y en ellos, como hemos visto, a menudo se estudian aspectos que se dirigen al principio o al final de ese proceso que va desde el abandono de la fase AGB hasta la nebulosa planetaria.

Pero, alguno hay.

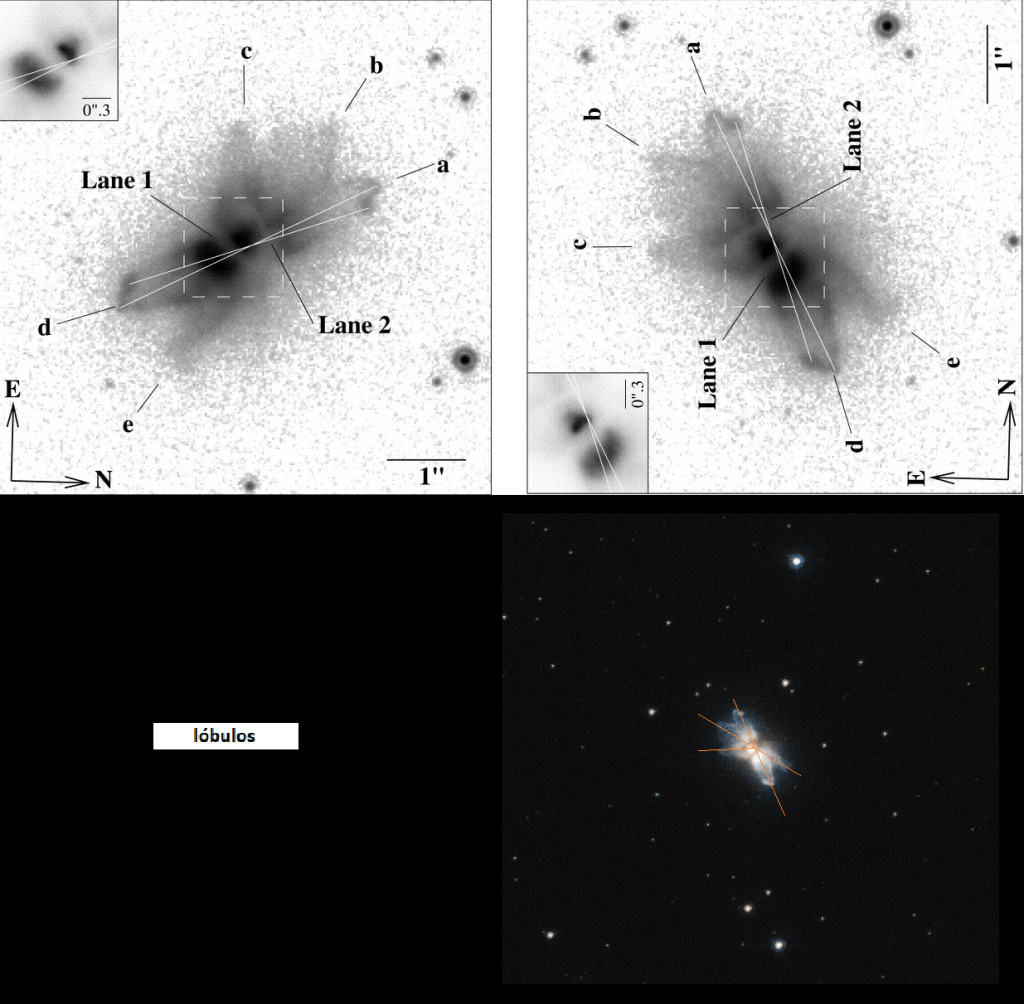

Ciertas características que se repiten en OH 35.2 -2.6 ya se han visto en las estrellas anteriores de la serie. Así, existe un cierto halo asférico alrededor muy tenue que parece proceder de la pérdida de masa en la fase AGB. También existe una cierta simetría con chorros multipolares producidos en su camino a nebulosas planetarias y hay un oscurecimiento en la parte central que parece indicar la presencia de un toroide.

Sin embargo, en esta estrella nada parece responder a los modelos presentados con anterioridad, incluyendo aquellos que cuentan con la presencia de estrellas binarias.

El toro central, por ejemplo; el modelo más extendido es para una morfología homogénea, sin embargo aquí se presenta bajo una forma que hace dudar de si se trata de un único toro distorsionado o si podrían ser dos independientes.

¿Una estrella de mar?

También los lóbulos presentan características peculiares.

La presencia de esos rastros de chorros (lóbulos) no puede explicarse con certeza. ¿Se trata de un chorro bipolar que cambia de dirección o de eyecciones explosivas en diferentes direcciones?

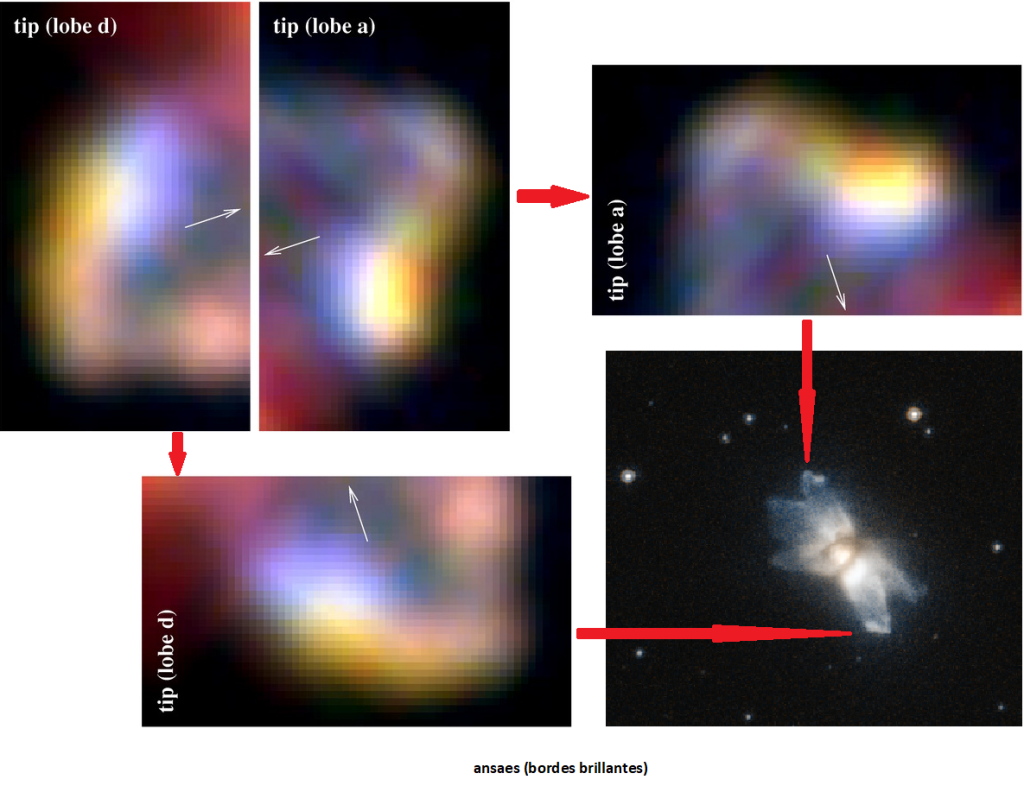

Como en otras estrellas de la serie, también presenta bordes brillantes (ansaes) en el eje a-d de la imagen. Aquí se pueden ver con más detalle

https://iopscience.iop.org/article/10.1086/426469/fulltext/

__________________

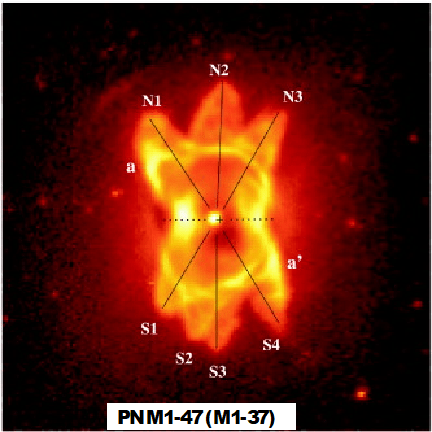

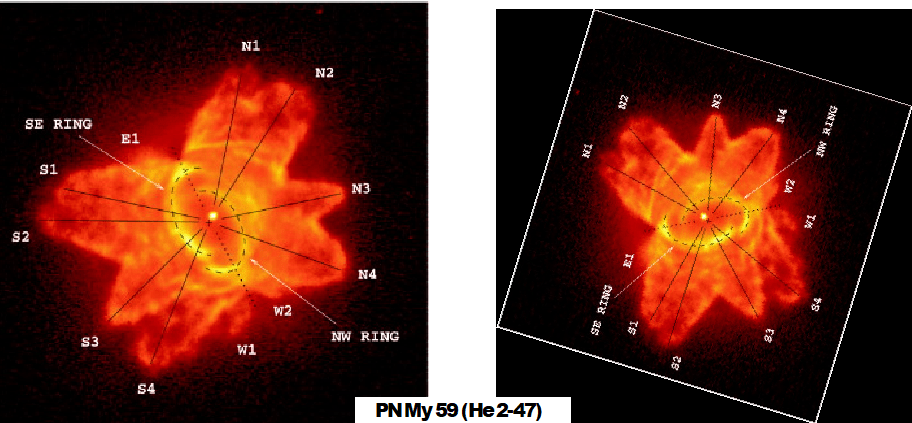

Esta morfología recuerda a una pareja de nebulosas planetarias, las llamadas ‘Starfish Twins’. Estas ya están catalogadas como tales nebulosas planetarias por lo que han debido terminar su proceso post-AGB. El hecho de que OH 35.2-2.6 presente ya esta forma de ‘estrella de mar’ en una fase previa hace pensar en que tal vez existe un modelo de planetarias que han alcanzado esta forma estrellada en la fase de post-AGB (Sahai, Sánchez Contreras y Morris, 2005).

En las siguientes imágenes se pueden ver estas dos nebulosas de similar morfología que OH 35.2-2.6. Se trata de PN My 59 y PN M1-47 (He 2-47 y M1-37 en el artículo respectivamente) (Sahai, 2000)

_________________________________________________________

Desvío final

A pesar de ser singular entre las singulares, no parece haber despertado el interés que sí han provocado otras estrellas de igual tipología. Ha venido bien para dejarse arrastrar por otros aspectos que, en la mayoría de las ocasiones, se pasan por alto.

Ha sido una vez más un juego divertido que aún se puede alargar un poco.

¿Cómo resistirse a una asociación fácil de ideas? ¿Solaris?¿Polaris?¿Cine?¿Chaplin?¿Récords?

Película: El gran dictador

Escena: Chaplin jugando con un globo terráqueo

No es imposible imaginarse el cambio de la cara de Charles Chaplin por la de Elon Musk. Y es que Musk ya está por encima de cualquier expectativa terrenal. Mandará un cohete de dimensiones gigantescas, el Starship, a Marte para transportar pasajeros y carga una vez experimentada su misión Polaris de adaptación al entorno marciano pensando en un futuro cada vez menos lejano en el que necesitemos trasladarnos a otro planeta porque hayamos arrasado el nuestro. También mandará más satélites (para mejorar su propio récord) para que no nos preocupemos porque no tenemos acceso a Internet a velocidades que superen la instanteneidad (más temas para la sobremesa).

No faltan desagradecidos. La IAU (International Astronomical Union), por ejemplo, que ha anunciado recientemente la selección de los observatorios SKA (Square Kilometre Array-Sudáfrica y Australia) y el NOIRLab (National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory-USA) como Centro de la IAU para la Protección del Cielo Oscuro y Silencioso de las Interferencias de las Constelaciones de Satélites.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bases de datos

Centre de Données astronomiques de Strasbourg [https://cds.u-strasbg.fr/]

ESA [https://cosmos.esa.int/]

NASA [https://www.nasa.gov/]

Referencias

Baud, B., Habing, H. J., Matthews, H. E., and Winnberg, A., “A systematic search at 1612 MHz for OH maser sources.”, Astronomy and Astrophysics, vol. 95, pp. 156–170, 1981.

Galera-Rosillo, R. et al., “On the most luminous planetary nebulae of M 31”, Astronomy and Astrophysics, vol. 657, 2022. doi:10.1051/0004-6361/202141890.

Jiménez-Esteban, F. M., Agudo-Mérida, L., Engels, D., and García-Lario, P., “An infrared study of galactic OH/IR stars. I. An optical/near-IR atlas of the Arecibo sample”, Astronomy and Astrophysics, vol. 431, pp. 779–791, 2005. doi:10.1051/0004-6361:20041709.

Jiménez-Esteban, F. M., García-Lario, P., Engels, D., and Perea Calderón, J. V., “An infrared study of galactic OH/IR stars. II. The «GLMP sample» of red oxygen-rich AGB stars”, Astronomy and Astrophysics, vol. 446, no. 2, pp. 773–783, 2006. doi:10.1051/0004-6361:20053268.

Jiménez-Esteban, F. M., Engels, D., Aguado, D. S., González, J. B., and García-Lario, P., “An infrared study of Galactic OH/IR stars – III. Variability properties of the Arecibo sample”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 505, no. 4, pp. 6051–6068, 2021. doi:10.1093/mnras/stab1596

Jiménez-Esteban, F. M., Engels, D., Aguado, D. S., González, J. B., and García-Lario, P., “Erratum: An infrared study of Galactic OH/IR stars – III. Variability properties of the Arecibo sample”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 507, no. 4, pp. 5804–5804, 2021. doi:10.1093/mnras/stab2539.

Lucy, L. B., “Formation of Planetary Nebulae.”, The Astronomical Journal, vol. 72, p. 813, 1967. doi:10.1086/110452.

Odell, A. P. and Pesnell, W. D., “A New Graphical Interface for the Paczynski Stellar Evolution Code”, in A Half Century of Stellar Pulsation Interpretation, 1998, vol. 135, p. 69.

Paczyński, B., “The Formation of Planetary Nebulae”, Astrophysical Letters, vol. 9, p. 33, 1971.

Paczyński, B. and Ziółkowski, J., “On the Origin of Planetary Nebulae and Mira Variables”, Acta Astronomica, vol. 18, p. 255, 1968.

Roxburgh, I. W., “Origin of Planetary Nebulae”, Nature, vol. 215, no. 5103, p. 838, 1967. doi:10.1038/215838a0.

Sahai, R., “The Starfish Twins: Two Young Planetary Nebulae with Extreme Multipolar Morphology”, The Astrophysical Journal, vol. 537, no. 1, pp. L43–L47, 2000. doi:10.1086/312748.

Sahai, R., Sánchez Contreras, C., and Morris, M., “A Starfish Preplanetary Nebula: IRAS 19024+0044”, The Astrophysical Journal, vol. 620, no. 2, pp. 948–960, 2005. doi:10.1086/426469.